Basilica di Santa Sabina

Sul Colle Aventino nel V secolo fu istituita una chiesa dedicata al culto di Santa Sabina sullo stesso luogo dove secondo una certa tradizione esisteva già un titulus Sabinae; l'antico titulus era la domus che la matrona romana Sabina avrebbe concesso per essere usato come luogo di culto dopo essersi convertita alla nuova religione cristiana.

Le testimonianze archeologiche raccontano una storia in parte diversa: nei locali ipogei sono stati ritrovati “graffiti” sui muri che testimoniano la presenza di adepti del culto di Iside per la quale nella casa venivano svolti dei riti con la partecipazione del proprietario della domus che doveva essere un certo Cosmos. Entrambe le origini della basilica sono vere nel senso che la prima chiesa venne costruita usando come fondazioni della prima parte dell'aula una domus del III-IV secolo d.C. mentre la parte del coro e dell'abside si trovano sopra due templi arcaici.

Comprendere la compresenza di notizie difformi è il passo iniziale per comprendere le origini della Basilica di Santa Sabina. Gli scavi archeologici del XIX e XX secolo hanno infatti rivelato che le fondazioni della basilica poggiano su più costruzioni risalenti a periodi diversi e che rimandano alla storia dell'Aventino.

Fino alla media età repubblicana, una parte del colle Aventino rimase fuori del pomerium di Roma ed ancora al tempo di Augusto nei suoi boschetti o lucus si celebravano i riti delle divinità straniere ed è probabile che i templi arcaici sotto San Sabina fossero dedicati a questi culti e sicuramente questo era il sito dove Marco Furio Camillo fece erigere il Tempio dedicato a Giunone Regina nel quale portò la statua di legno della dea presa a Veio.

Dagli scavi è emerso che la basilica poggia su costruzioni stratificate, tra queste certamente le domus romane ma queste a loro volta in più punti poggiano sui tratti in opus reticulato delle mura serviane.

Nel Liber Pontificalis non ci sono notizie della Chiesa prima del pontificato di Celestino I (422-432) e neanche del titulus Sabinae indicato dalla tradizione, viene solo riportata la data di costruzione della chiesa nel 410, durante il pontificato di Celestino I, da parte di un prete chiamato Pietro d'Illiria. L'intitolazione a Santa Sabina, una martire non romana, all'inizio del V secolo e quindi la costruzione della chiesa non dovrebbe avere alcuna connessione con un ipotetico titulus Sabinae legato alla Passio Sanctae Sabinae, semmai con la confermata presenza di S. Atanasio di Alessandria a metà del IV secolo. Atanasio si sa che, durante il suo soggiorno romano del 341, visse in una delle domus su cui venne poi edificata la basilica ed in cui si raccolsero, intorno al suo discepolo Girolamo, delle ricche vedove e delle vergini che orientarono la loro devozione secondo lo stile di vita dedicato agli altri che era stato di Santa Sabina di Vindena.

Queste ricche patrizie scelsero di vivere in modo monacale sebbene rimanendo nelle loro ricche domus ed accogliendo come guida spirituale i sacerdoti che San Gerolamo aveva dato loro e tra questi il diacono Pietro anch'egli slavo come il Dottore della chiesa che di fatto ha introdotto a Roma il monachesimo egiziano. Sempre nel Liber Pontificalis Pietro d'Illiria, conosciuto come uomo di fede molto colto, è indicato come episcopus mentre nel mosaico parietale posto sopra l'ingresso della navata centrale è rappresentato ed indicato come Presbyter Urbis.

Come se l'origine e la titolazione non fossero già poco chiare, subito dopo la costruzione della chiesa furono portate a Roma da Vindena, oppidum nei pressi di Interamna ( oggi Terni), le reliquie di S. Sabina e S. Serapia, la sua ancella, che erano state decapitate perché cristiane nel 120 d.C. al tempo di Adriano che perseguì i seguaci di tutti i culti che non erano pagani.

La titolazione di Santa Sabina è uno degli esempio di quanto accadde tra il V ed il VI secolo d.C. quando si verificarono a Roma numerosi casi di modifica nelle nomenclature dei titulus che vennero alterate sostituendo il nome del fondatore con quello di un santo omonimo oppure trasformando il fondatore in un santo martire per il quale si costruiva anche una leggenda di martirio. Probabilmente per Santa Sabina le due possibili alterazioni furono fuse e nella domus che una Sabina romana che accolse monaci cristiani esuli dall'oriente fu istituito un titulus dove due secoli più tardi furono traslate le reliquie della Sabina martire umbra.

La chiesa paleocristiana doveva già essere molto importante se nella sua navata centrale furono impiegate 24 colonne corinzie di marmo ancirano prese dal vicino tempio di Giunone Regina, che possono essere ammirate ancora oggi, per dare alla basilica la classica pianta delle aule degli dei con una navata centrale più grande e le due laterali più piccole.

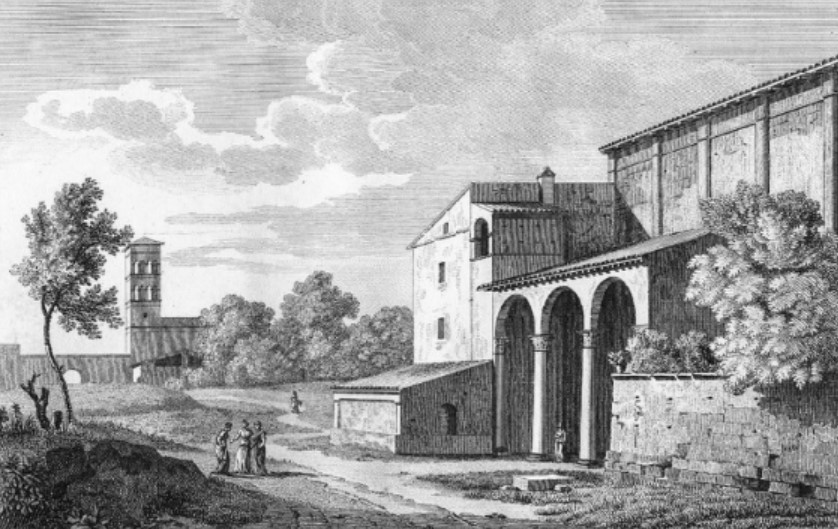

La sua posizione dominante il corso del Tevere e facilmente fortificabile la fecero inglobare tra il IX e XII secolo nella cittadella fortificata realizzata dai Crescenzi prima e poi passata alla famiglia dei Savelli per cui a lungo il complesso fu conosciuto come Rocca Savella.

Come altre chiese subì i saccheggi di Roma e nel 1527 i Lanzichenecchi portarono via una splendido ciborio d'argento che era stato donato alla chiesa da Papa Eugenio II ...

Per leggere tutto l'articolo iscriviti!

di M.L. ©RIPRODUZIONE RISERVATA (Ed 1.0 - 14/05/2025)

Basilica di Santa Sabina all'Aventino, abside – Roma IT

Santa Sabina e le preesistenze romane

Basilica di Santa Sabina. Le colonne corinzie provenienti dal tempio di Giunone Regina – Roma IT

Abside della Basilica di Santa Sabina – Roma IT

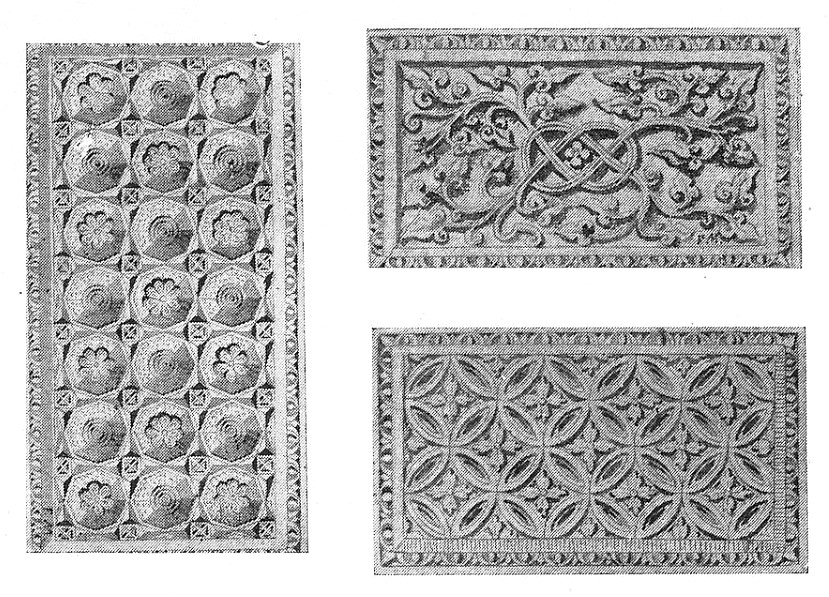

Santa Sabina-Disegni dei plutei del coro realizzati da Ferdinando Mazzanti, 1896

Santa Sabina, il coro con i plutei datati IV-IX secolo restaurati nel 1936 – Roma IT

Santa Sabina, lapis aequipondus

Veduta della Chiesa di Santa Sabina